德才兼备,方得始终——本溪市高级中学庆祝建党100周年系列报道之十“师德师风建设”讲座

中华优秀传统文化是民族的根与魂。习近平总书记曾多次强调:“中国传统文化博大精深,学习和掌握其中的各种思想精华,对树立正确的世界观、人生观、价值观很有益处。”作为庆祝中国共产党诞辰100周年系列活动,5月8日,我校邀请教育专家,河北省名师王宝寨老师,为本溪高中的中青年教师们带来“师德师风建设”讲座《中国文化与教师修养》。

王宝寨老师,荣获教育部授予“全国优秀教育工作者”称号,教育部教师基金会授予“全国教育创新杰出人物”称号,担任教育部教师基金会课题组讲师,中国智慧工程“十四五”生命教育课题主持人,中华炎黄文化研究会高级讲师,河北省家庭教育专家团专家,河北省望都县教育局原副书记、副局长。致力于用中华智慧做现代教育的研究与推广工作,出版《圣贤文化与学校教育》《圣贤文化与家庭教育》《学记思想与现代教育》等书籍。

王老师从《易经》思维看教育作为切入点,结合中华传统文化的阴阳之道,阐述古代的教育观念,从《大学》的角度分析传统教育的明德、亲民、至善,借《论语》名篇和孔子因材施教的成功范例,《钱氏家训》和以钱学森为代表的钱氏家族教育子女的成功,从教师的使命、修养、智慧三个方面阐述了当代教师需要具备的理想信念、道德情操、和教育的仁爱之心。

王老师的讲解深入浅出,幽默风趣,既阐述“立德树人”的深刻含义,又介绍习近平总书记治国理政思想的大教育观,同时辅以生动有效的教育案例,让本溪高中的中青年教师受益无穷。

聆听王老师的讲座,让我们从传统文化那里体会到了人生态度,从《易经》、阴阳那里领悟到了人生智慧。我们将带着这份体会和感悟,带着对古代灿烂文化的敬仰和自豪,以更崇高的人格,对立德树人更深层次的理解,更过硬的业务素质投入到工作中,将中国传统文化的精髓传递给我们的学生,用传统文化培养学生的品德、滋养学生的心灵。

听讲教师心得体会

传承高尚师德,弘扬中华文化

——师德讲座学习体会

今天上午,听了王老师的讲座,我深受启发。

首先是要学会“做人”。中华优秀传统文化是引导教师以德为心、以德立身、以德志学、以德施教、以德育德的渊源和根基。教师是一个特殊的职业,是心灵工程师、精神塑造师。教育是国之大计,党之大计,教育的责任是为党育人、为国育才。教师是立教之本,是兴教之源。习近平总书记在全国教育大会上指出:“全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚,努力提高教师政治地位、社会地位、职业地位,让广大教师享有应有的社会声望,在教书育人岗位上为党和人民事业作出新的更大的贡献。”

首先是弘扬高尚师德。“以德立身”是作为教师,要树立高尚的品德。罗曼·罗兰说:“没有伟大品格,就没有伟大的人,甚至也没有伟大的艺术家、伟大的行动者”。孔子有言“欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意”。讲的都是要立身以德。作为教师,面对的是成长中的学生,一言一行都会被学生看在眼里,记在心中,这要求我们要首正己身,克己至善,多积尺寸之功,从小事小节上加强修养,从一点一滴中完善自己,保持教师本色。以德立身,言传身教,才能尽到我们的责任,对得起这份职业。

其次,是要学会“做事”。师者,传道授业解惑。教师首先是传道者,要明道、信道。明道、信道就是要坚定理想信念,忠于教育事业,具有家国情怀,能够担起学生健康成长指导者和引路人的责任。教师也是授业解惑者,授业解惑则需要我们乐于授业,勤于解惑。“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”,以德治教,明道乐教,是带着责任和良知,做好教书育人,是真正的“大学之道”。

我认识到,老师要关心、关爱学生,通过自己的点滴行动将爱与美传递给学生。能被学生记住,成为他们人生很美好的一段经历,这是做教师非常幸福的一件事情,也是教师这个职业最有成就感的地方。

——高三政治组 张欣玲

不忘初心铸师魂,奋楫笃行书新篇

什么是教师?古人云:“师者,传道授业解惑也。”而进入新时代,习近平总书记提出,要做好“四有”教师,即具备理想信念、道德情操、扎实学识及仁爱之心。古往今来,教师一直承载着为国育才的使命,因此教师的修养不可忽视。今天,我们很荣幸聆听了王宝寨老师关于“中华文化论教师修养”的讲座,汲取中华文化之精华,培育当代教师修养。

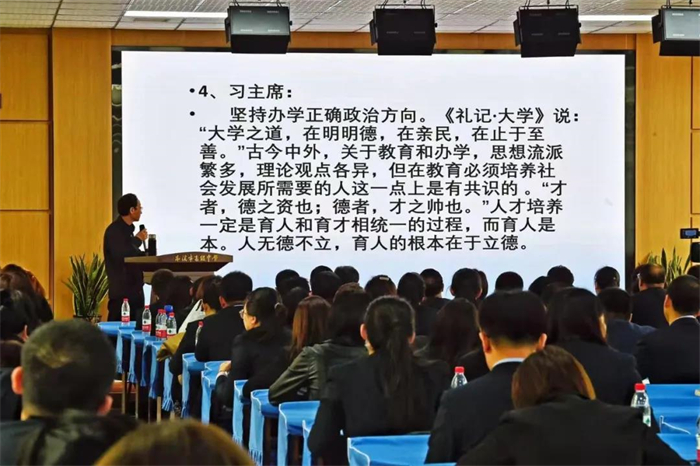

中华文化源远流长,中华教育文化在当今时代仍值得我们学习,因此我们应汲取中华教育文化的精华培养当代教师的修养。“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”教育的目的一是明德即为天地立心,二是亲民即为生民立命。人才的培养是育人和育才相统一的过程,育人为本,人无德不立,育人的根本在于立德,立德树人,乃是教育的使命。“十年树木,百年树人”教育要实现“立德树人”的使命就必须坚持正确的政治方向,培育教师良好的道德修养。教师要坚定教育的理想信念,唤醒教育良知,担当教育责任,树立教育信仰。教师还应具备扎实的学识和仁爱之心。“播种思想,收获行为;播种行为,收获习惯;播种习惯,收获性格;播种性格,收获命运。”每一个孩子做事都有自己天才的一面,顺其天性培养,就很容易成才。教师应因材施教,不因名利而产生动力,鞠躬尽瘁,树立良好的教师修养就定能实现立德树人的教育使命,定能引导学生扣好“人生的第一粒纽扣”,定能为实现中华民族伟大复兴的中国梦培育优秀人才。

——高一政治组 王卉云

学校为高一高二全体班主任和青年教师组织了一场《中华文化——论教师修养》专题讲座,我悉心聆听,收获良多。

教育被归纳为两件事:一为做人,二为做事。教学生做人,做有崇高理想信念的人,做有宏伟志向目标的人,做有远大理想抱负的人,做肩负祖国未来和民族希望的人。教学生做事,勤学理论知识,培养综合能力。明确内涵,理清关系,便赋予了教育两重生命——肉体和精神。因此,教师不仅要做好学生的管理工作,更要做学生的灵魂工程师。

《大学》有云:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。让学生从更高的精神层面理解学习,开发学习原动力,是为教师之责;让学生懂得为生民立命,为万世开太平的道理,是为教师之务。习近平总书记提出“才者,德之资也;德者,才之帅也”,人才培养是育人与育才的统一,育人为本,立德为先。教育要用以德化人的智慧,让每个孩子展现自己天才的一面,因材施教,因势利导,铸就人才。

重温经典,感悟经典。作为班主任,我将带领学生在《诗》中懂得温柔敦厚,在《书》中懂得疏通知远,在《礼》中懂得恭俭庄敬,在《易》中懂得洁净精微,在《乐》中懂得广博易良。从更高的层面上去教育学生因何学习,如何学习,让学生懂修身与济世,赞天地之化育。

——高一化学组 李金尚

今天的讲座让我受益匪浅,王老师将传统文化和教书育人相结合,带领我们在中国博大悠久的精神文化中探寻一位教育者的初心和使命。正如《礼记·大学》之言:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”教育,不只是教书育人,更是爱与责任的传递。好的教育,不只是成绩,更是心灵的滋养,是一颗心温暖另一颗心,一个灵魂照亮另一个灵魂的培育和感化。作家冰心曾说道:“爱在左,情在右,走在生命的两旁,随时撒种,随时开花。”作为一名年轻教师,我们更应该意识到教育工作者“教书育人”的责任和价值,在日常工作中不断学习,用一颗纯粹的初心做一名有才,有德而又有爱的优秀教师!

——高三语文组 孙铭宇

监制:本溪市高级中学

策划:党委 德育处

文字:康雁冰

图片:林林(本溪日报)

审核:王兴强 宫懿

编辑制作:洪志华